平成28年1月から、マイナンバーの利用がスタートします。民間事業者の皆さまも、税・社会保障の手続きで、従業員などのマイナンバーを取扱います。

マイナンバー制度について、動画で分かりやすくお伝えします!

「マイナンバー制度の概要と民間事業者の対応」(60分程度)

内閣官房社会保障改革担当室主催、平成27年7月2日に「マイナンバー制度の概要と民間事業者の対応」というタイトルで執り行われた説明会の動画映像です。

- 動画がうまく表示されない場合はこちらから→ 「マイナンバー制度の概要と民間事業者の対応」(外部リンク)

「動画でみるマイナンバー(社会保障・税番号制度が始まります:事業者向け編)」(20分程度)

- 視聴はこちらから→ 「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります」<事業者向け編>(外部リンク)

|

『事業者のみなさま、準備はお済みですか?マイナンバー(社会保障・税番号)は、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続で利用が始まりますが、民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。<事業者向け編>では、事業者のみなさまにご対応いただく必要のある事項などを分かりやすくお伝えします。』(「政府インターネットテレビ」より) |

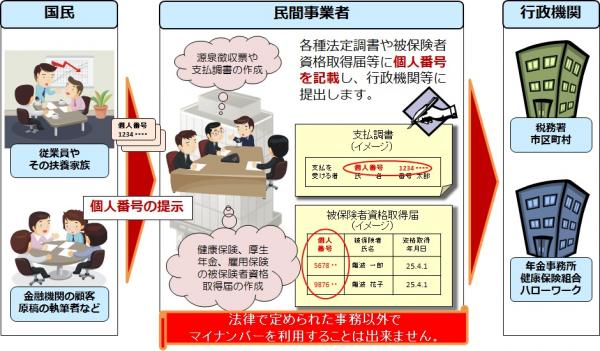

民間事業者におけるマイナンバーの取扱い

従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続や、給与の源泉徴収票の作成などにマイナンバーが必要になります。

例:各種法定調書や被保険者資格取得届等にマイナンバーを記載し、行政機関等に提出

(内閣官房作成資料より抜粋)

マイナンバー制度は、全従業員・ご家族に関係する制度です

- 平成28年1月以降、税や社会保障の手続に使用する帳票等の提出時期までに、パートやアルバイトを含め、全従業員のマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類にマイナンバーを記載することになります。

- 外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をするため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

- マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理することが必要です。

マイナンバーの取扱いの注意点は?

マイナンバーは、法律で定められた事務以外で利用することはできません。民間事業者の皆さまにも、マイナンバーの適正な取扱いが求められます。

- マイナンバーの利用制限

マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。 - マイナンバーの提供制限

社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。 - マイナンバーの収集制限

法律で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーを収集してはなりません。

(マイナンバーには、利用、提供、収集の制限があります。)

(内閣官房作成資料より一部抜粋)

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

マイナンバー制度では、個人情報の漏えいや成りすましを防ぐために、マイナンバーの利用範囲を限定し、目的外利用を禁止するなどの保護措置がとられています。

こうしたマイナンバーの取扱いについて、具体例を用いて解説しているガイドラインが個人情報保護委員会から公表されています。

ガイドラインでは、特定個人情報に関する番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策などについて、個人情報保護委員会へ報告するよう努めることとされております。

詳しくは、「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」をご覧ください。(外部リンク)

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

下記関連書類よりダウンロードしてください。

関連リンク

- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(個人情報保護委員会ホームページ)

- 社会保障・税番号制度(デジタル庁ホームページ)

- マイナンバー制度対応(日本経済団体連合会ホームページ)