天皇を中心とした律令国家(人と土地を王が支配する)の時代です。

天皇を中心とした律令国家(人と土地を王が支配する)の時代です。- 仏教で国の安定を図りました。

- 武蔵国21郡のうち、入間郡に属していました。

- 若葉台遺跡(富士見)、羽折遺跡(羽折町)、一天狗遺跡(脚折町)等、市内北部に大規模集落が展開していました。

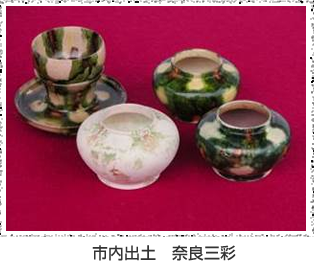

- 奈良三彩(ならさんさい)という唐三彩をまねて日本で焼かれた陶器が若葉台遺跡、羽折遺跡から出土。県内でも数点しか出土していない貴重なものです。

- 平安末期になると武蔵七党と呼ばれる武士団が出現。当時の鶴ヶ島はこの七党の一つ、児玉党の勢力下にありました。

奈良時代以降の住居跡

住居の壁にカマドを備える

住居の壁にカマドを備える

小さな窯のような構造

方形(四角)の住居が多い

煙は住居の外へ

奈良・平安時代の土器

土師器(はじき)