文化財って?

人々が生活してきた中で生み出されたものや、昔から人々の間で守り伝えられてきて、歴史や当時の様子を知ることができ、これからも守り伝えていかなければ失われてしまうものや事柄のことです。文化財を守っていくために文化財保護法(ぶんかざいほごほう)という法律があります。

文化財の種類

- 有形文化財(ゆうけいぶんかざい)/建物や絵画、彫刻(ちょうこく)など、人の手によって作り出され、形が残っている文化財をいいます。

- 無形文化財(むけいぶんかざい)/演劇や音楽、工芸技術など、形のない文化財をいいます。

- 民俗文化財(みんぞくぶんかざい)/人々の生活などから生まれた技術や道具、行事などの文化財をいいます。

- 記念物(きねんぶつ)/古墳(昔のお墓)やお城、お屋敷の跡などを「史跡(しせき)」、お庭や海、山などの景色が素晴らしい場所を「名勝(めいしょう)」、めずらしい岩・鉱物、動物や植物などがある場所や生息地を「天然記念物(てんねんきねんぶつ)」と呼び、これらの「史跡」「名勝」「天然記念物」の文化財をまとめて「記念物(きねんぶつ)」と言います。

有形文化財

高倉高福寺不動明王画像(たかくらこうふくじふどうみょうおうがぞう)

昭和59年(1984年)に、今は廃寺となっている高倉の高福寺跡の仏堂から発見された掛け軸です。その掛け軸は、絹でできており不動明王(ふどうみょうおう)という仏様と、制多迦童子(せいたかどうじ)、矜羯羅童子(こんがらどうじ)というお供が描かれていました。不動明王は優しい顔が多い仏様の中ではめずらしく恐ろしい顔をしていますが、それは仏様の教えを聞かない人への怒りや、悪いものから守るために必死であるためと言われています。この画像は鎌倉時代後期(1200年から1300年頃)に作られたものと言われていますが、傷みが酷かったため修復され、現在は県立歴史と民俗の博物館で保管されています。

脚折白鬚神社十一面観音菩薩立像(すねおりしらひげじんじゃじゅういちめんかんのんぼさつりゅうぞう)

仏像は高さが42センチメートル、寄木造り(よせぎづくり)によるもので、室町時代(1336年から1573年)に作られたとされています。全身が金の泥で塗られ、頭の上にはたくさんの顔、手には花の入った花びんを持ち、花の形をした台の上に立っています。頭の上のたくさんの顔は全部で十一面あり、これはこの世のあらゆる悩みなどから全ての人を救うために様々な姿になることを表しています。また、花びんの花と足元の台は蓮(はす)の花で、蓮の花は清く正しい心を表しています。

近くのつるバス・つるワゴン停留所:白鬚神社前(しらひげじんじゃまえ)

運行ルート:つるワゴン坂戸駅線(緑)、つるワゴン松ヶ丘・関越病院線(ピンク)

上新田六角塔婆(かみしんでんろっかくとうば)

6枚の板のような石を合わせ、建てられた石塔です。6枚の石板それぞれに異なる種類のお地蔵様が彫られており、地域の人々を悪いものから守るほか、道しるべの役割もあります。寛文(かんぶん)5年(1665年)に、庚申信仰(こうしんしんこう)と六地蔵信仰(ろくじぞうしんこう)という異なる考え方が混ざり合って作られたものだといわれています。

近くのつるバス・つるワゴン停留所:前山団地(まえやまだんち)

運行ルート:つるワゴン上新田・若葉駅西口線(オレンジ)

白鬚神社棟札及び銘札(しらひげじんじゃむなふだおよびめいさつ)

棟札は、建物を建てたり修理した時にその内容を書き込んだ板、銘札は、誰が・いつ・どのようなものを神社にお供えをしたかを記録した板で、どちらも建物の目立たない部分に打ちつけられたものです。白鬚神社にあるこの棟札と銘札を見ると、神社・仏像の修理をいつ行ったかや、この神社にお参りに来た人がどこから来たかが記されており、脚折をはじめ、太田ヶ谷、高倉など、当時の近くの7つの村に大切にされていたことが分かります。

近くのつるバス・つるワゴン停留所:白鬚神社前(しらひげじんじゃまえ)

運行ルート:つるワゴン坂戸駅線(緑)、つるワゴン松ヶ丘・関越病院線(ピンク)

善能寺鰐口(ぜんのうじわにぐち)

鰐口とは、お寺へのお参りのときに鳴らす道具で、お寺の本堂などに上から吊るされています。元々はインドで人を集めるために使われた楽器だったそうです。善能寺にあるこの鰐口は、その本体に「過去にお寺が火事で失われたが、栄慶(えいけい)というお坊さんが穀断ち(こくだち/穀物を食べずに修行すること)をして、再建につとめた」ことが刻まれており、善能寺の歴史を知ることができます。

近くのつるバス・つるワゴン停留所:善能寺(ぜんのうじ)

運行ルート:つるワゴン坂戸駅線(緑)、つるワゴン上広谷・坂戸駅南口線(茶色)

銅製楓紋散双雀鏡(どうせいかえでもんちらしそうじゃくきょう)

鎌倉時代末期(1300年頃)に作られたと考えられている鏡です。銅で作られており、直径は10センチメートルほどで、背面には40枚のカエデの葉と2羽のスズメが向き合う姿が描かれています。鏡といっても現在のような物を映すためのものではなく、儀式などに使われるものであったため、このような色をしています。

近くのつるバス・つるワゴン停留所:白鬚神社前(しらひげじんじゃまえ)

運行ルート:つるワゴン坂戸駅線(緑)、つるワゴン松ヶ丘・関越病院線(ピンク)

才道木日光街道道しるべ(さいどうぎにっこうかいどうみちしるべ)

日光(栃木県)・八王子(東京)を結ぶ道であった日光街道と、川越と越生を結ぶ道であった川越街道が交差する地点に建っていた道しるべです。日光街道は、八王子に住んでいたお侍たちが日光東照宮の警備のために通った道と言われており、この道しるべには、日光、八王子、江戸、慈光(じこう/ときがわ町にあるお寺)といった地名が刻まれています。現在建てられている場所は、本来あった場所から少し移動しています。

近くのつるバス・つるワゴン停留所:鶴ヶ島中学校(つるがしまちゅうがっこう)

運行ルート:つるワゴン東西線(青)

脚折村道しるべ(すねおりむらみちしるべ)

享保(きょうほう)17年(1732年)に作られた道しるべです。坂戸・東松山を指す文字と玉川村(現ときがわ町)を指す文字が読み取れ、発見された場所から日光街道沿いの分かれ道にあったことが推測されます。現在は文化財整理室で保管しています。

近くのつるバス・つるワゴン停留所:鶴ヶ島第一小学校(つるがしまだいいちしょうがっこう)

運行ルート:つるワゴン坂戸駅線(緑)、つるワゴン松ヶ丘・関越病院線(ピンク)、つるワゴン上広谷・坂戸駅南口線(茶色)

若葉台遺跡及び羽折遺跡出土奈良三彩(わかばだいいせきおよびはねおりいせきしゅつどならさんさい)

若葉台遺跡(富士見)から小壺(こつぼ)3点、羽折遺跡(下新田)から托(たく)1点、計4点の奈良三彩が発見されました。奈良三彩は、奈良時代から平安時代の限られた期間に生産された陶器で、県内では本文化財を含めて11点しか確認されていません。中央政権が営む畿内の官営工房でのみ生産された陶器であるため、律令体制下における古代鶴ヶ島と中央官庁との関わりが示唆される貴重な資料です。

奈良三彩の詳しい説明をみる(鶴ヶ島市立図書館ホームページにて3D画像公開中)

近くのつるバス・つるワゴン停留所:鶴ヶ島第一小学校(つるがしまだいいちしょうがっこう)

運行ルート:つるワゴン坂戸駅線(緑)、つるワゴン松ヶ丘・関越病院線(ピンク)、つるワゴン上広谷・坂戸駅南口線(茶色)

無形文化財

高倉獅子舞(たかくらししまい)

獅子舞は、獅子頭(ししがしら)をかぶって舞うことにより、悪いものや病気の退散と作物の実りへ感謝する行事です。

高倉獅子舞は、オス2匹、メス1匹の3匹の獅子のほか、万灯(まんどう/ちょうちん持ち)、ほら貝ふき、天狗(てんぐ)、花笠(はながさ/おどりこ)、はいおい(軍配をもった案内人)、笛ふき、歌うたいに、時にはひょっとこやおかめも加わって、舞い踊ります。

毎年11月の2~3日にかけて行われ、2日は高倉日枝神社(たかくらひえじんじゃ)から稲荷神社(いなりじんじゃ)、高福寺跡(こうふくじ)をまわり、3日は高倉日枝神社の境内で舞いが行われます。

脚折雨乞(すねおりあまごい)

脚折雨乞は江戸時代から続いてきた雨を願う行事で、現在は4年に一度、閏年の8月に開催されています。

脚折雨乞の特徴は、長さ約36メートル、重さ約3トンもある「龍蛇(りゅうだ)」を作って、雨乞いを行うことです。龍蛇は、白鬚神社(しらひげじんじゃ)の横で、麦わらと竹、縄などを使い、4年毎に新たに作られます。

雨乞行事当日、出発前の「入魂の儀(にゅうこんのぎ)」によって、「龍蛇」は「龍神(りゅうじん)」になります。この巨大な龍神を、300人の男たちが白鬚神社から雷電池(かんだちがいけ)までの約2キロメートルを担いで歩きます。

雷電池に着くと、担ぎ手たちは龍神を担いだまま池に入り、「雨降れたんじゃく、ここにかかれ黒雲」と必死に叫びながら、池の中を回って雨を願います。最後に池の中で龍神はバラバラに解体されますが、これは龍神が天に昇り、池を汚した怒りで黒い雲と雨を呼ぶために行われると伝えられています。

頭に付けられた金色の宝珠(ほうじゅ)やバラバラになった龍神の一部は、縁起物として多くの人が持ち帰ります。

史跡

地名「鶴ヶ島」発祥の地(ちめい「つるがしま」はっしょうのち)

地名「鶴ヶ島」発祥の地の周辺は、昔、脚折村の鶴ヶ島という地名でした。この辺りは、雷電池方面から流れ出る湧水(わきみず)により、水田や沼地が広がっていました。その中に、小高い島のような場所があり、そこにあった松に鶴が巣をつくったことが、地名「鶴ヶ島」の発祥と言われています。太田道灌(おおたどうかん)という室町時代の武将が川越城を築いた(1457年)頃と伝わっています。

近くのつるバス・つるワゴン停留所:脚折北部自治会館前(すねおりほくぶじちかいかんまえ)

運行ルート:つるワゴン坂戸駅線(緑)、つるワゴン上広谷・坂戸駅南口線(茶色)

※停留所から離れています。

川崎平右衛門陣屋跡(かわさきへいえもんじんやあと)

高倉にある川崎平右衛門陣屋跡は、江戸時代中期の元文(げんぶん)年間(1736年から1741年)頃に、武蔵野の新田開発のために作られたお屋敷跡の一つです。川崎平右衛門は武蔵野の新田開発の世話役となり、農民たちとともに新田開発に努めました。恩恵を受けた農民たちにより、川崎平右衛門を称えた石のほこらが建てられ、現在も現地に残されています。

鶴ヶ島の恩人「川崎平右衛門」ってどんな人?

近くのつるバス・つるワゴン停留所:鶴ヶ島(つるがしま)ケアホーム

運行ルート:つるワゴン東西線(青)

鶴ヶ丘稲荷神社古墳(つるがおかいなりじんじゃこふん)

松ヶ丘3丁目付近の遺跡群から、3基の古墳が発見されました。その中の一つである稲荷神社古墳は、1辺が40メートルもある方墳(ほうふん/四角形に造られたお墓)でした。区画整理により、元々の場所から少し離れた境児童公園に移設され、現在は当時と同じ大きさで復元された石室(石で作られた部屋)を見ることができます。

近くのつるバス・つるワゴン停留所:境児童公園(さかいじどうこうえん)

運行ルート:つるワゴン松ヶ丘・関越病院線(ピンク)

天然記念物

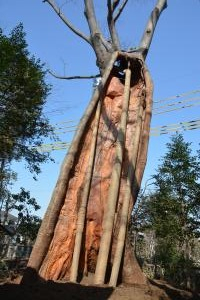

脚折(すねおり)のケヤキ

脚折の白鬚神社境内にある大ケヤキは樹齢900年余りで、現在の樹高は約17メートル、幹回りは約7メートルの巨木です。昭和7年に埼玉県指定の天然記念物となった当時は、樹高は約36メートルあり、枝も四方に生い茂っていました。しかし、昭和47年に風雨と自らの重さにより、枝周り3メートルもの大枝が折れてしまったため、樹勢回復事業を継続することで、ケヤキの保全に努めています。令和3年度には、枝受けがずれてしまっている支柱の改修と、過去に治療を行った個所の再治療を行いました。

近くのつるバス・つるワゴン停留所:白鬚神社前(しらひげじんじゃまえ)

運行ルート:つるワゴン坂戸駅線(緑)、つるワゴン松ヶ丘・関越病院線(ピンク)

三ツ木慈眼寺黒這松(みつぎじげんじくろはいまつ)

三ツ木慈眼寺の境内にある、樹齢300年以上と言われる黒這松です。その名の通り”地を這うような”特徴的で力強い形をしています。

近くのつるバス・つるワゴン停留所:三ツ木自治会館(みつぎじちかいかん)

運行ルート:つるワゴン松ヶ丘・関越病院線(ピンク)

中新田神明社大桧(なかしんでんしんめいしゃおおひのき)

中新田にある神明社(通称、神明様)の境内にあるヒノキの巨木です。慶安(けいあん)2年(1649年)の神社が建てられた時に、御神木として植えられたものと伝えられています。

近くのつるバス・つるワゴン停留所:新町小学校北(しんまちしょうがっこうきた)

運行ルート:つるワゴン上新田・若葉駅西口線(オレンジ)

※停留所から少し離れています。

つるバス・つるワゴンの停留所の場所は変わることがあります。つるバス・つるワゴンを使うときは、確認してから乗ってください!

文化財の場所一覧(つるがしま文化財マップ)

有形文化財

|

指定 |

名称 | 所在 | 指定日 |

|

市指定 |

高倉高福寺不動明王画像(たかくらこうふくじふどうみょうおうがぞう) |

高倉高福寺跡(たかくらこうふくじあと) |

昭和61年1月23日 |

| 市指定 |

脚折白鬚神社十一面観音菩薩立像(すねおりしらひげじんじゃじゅういちめんかんのんぼさつりゅうぞう) |

脚折白鬚神社(すねおりしらひげじんじゃ) |

昭和62年12月24日 |

| 市指定 |

上新田六角塔婆(かみしんでんろっかくとうば) |

上新田(かみしんでん)539-7 | 平成3年6月27日 |

| 市指定 |

白鬚神社棟札及び銘札(しらひげじんじゃむなふだおよびめいさつ) |

脚折白鬚神社(すねおりしらひげじんじゃ) |

平成6年2月24日 |

| 市指定 |

善能寺鰐口(ぜんのうじわにぐち) |

脚折善能寺(すねおりぜんのうじ) |

平成6年2月24日 |

| 市指定 |

銅製楓紋散双眼鏡(どうせいかえでもんちらしそうじゃくきょう) |

脚折白鬚神社(すねおりしらひげじんじゃ) |

平成13年4月26日 |

| 市指定 |

才道木日光街道道しるべ(さいどうぎにっこうかいどうみちしるべ) |

脚折(すねおり)1861-16 | 平成18年3月8日 |

| 市指定 |

脚折村道しるべ(すねおりむらみちしるべ) |

文化財整理室(ぶんかざいせいりしつ) |

平成22年7月29日 |

| 市指定 |

若葉台遺跡及び羽折遺跡出土奈良三彩(わかばだいいせきおよびはねおりいせきしゅつどならさんさい) |

文化財整理室(ぶんかざいせいりしつ) |

令和4年8月24日 |

無形文化財

| 指定 | 名称 | 場所 | 指定日 |

| 市指定 |

高倉獅子舞(たかくらししまい) |

高倉日枝神社(たかくらひえじんじゃ)ほか |

昭和49年11月1日 |

|

市指定 |

脚折雨乞(すねおりあまごい) |

脚折白鬚神社(すねおりしらひげじんじゃ)ほか |

(市)昭和51年8月1日 |

史跡

| 指定 | 名称 | 場所 | 指定日 |

| 市指定 |

川崎平右衛門陣屋跡(かわさきへいえもんじんやあと) |

高倉(たかくら)1233-2 | 平成8年3月21日 |

| 市指定 |

地名「鶴ヶ島」発祥の地(ちめい「つるがしま」はっしょうのち) |

脚折町(すねおりちょう)1-39-16,17 | 平成18年1月25日 |

| 未指定 |

鶴ヶ丘稲荷神社古墳(つるがおかいなりじんじゃこふん) |

境児童公園(さかいじどうこうえん)(松ヶ丘三丁目)(まつがおかさんちょうめ) |

ー |

天然記念物

| 指定 | 名称 | 場所 | 指定日 |

| 県指定 |

脚折(すねおり)のケヤキ |

脚折白鬚神社(すねおりしらひげじんじゃ) |

昭和7年3月31日 |

| 市指定 |

三ツ木慈眼寺黒這松(みつぎじげんじくろはいまつ) |

三ツ木慈眼寺(みつぎじげんじ) |

昭和57年3月15日 |

| 市指定 |

中新田神明社大桧(なかしんでんしんめいしゃおおひのき) |

中新田神明社(なかしんでんしんめいしゃ) |

昭和57年3月15日 |