平成7年1月10日・鶴ヶ島市告示第4号(当初決定)

令和3年3月25日・鶴ヶ島市告示第83号(変更)

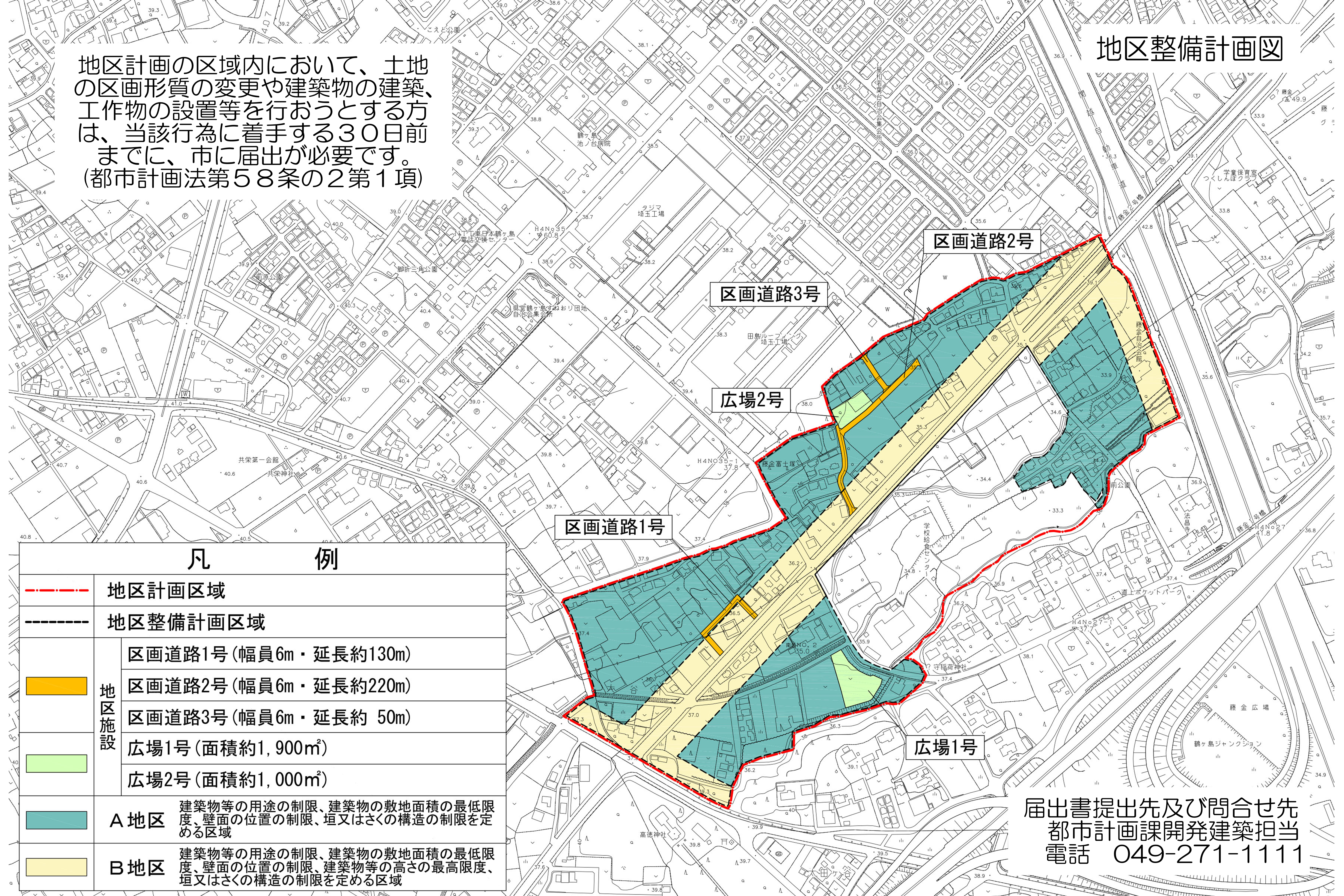

| 名称 | 藤金地区地区計画 |

|---|---|

| 位置 | 鶴ヶ島市大字藤金字宮前の全部及び字宮裏、字橋上、字泉橋、字後谷、字道上の各一部、大字三ツ木字泉橋の一部 |

| 面積 | 約19.7ヘクタール |

本地区は、東武東上線坂戸駅や若葉駅などを中心とする市街化区域の南端に位置し、若葉駅、関越自動車道鶴ヶ島インターチェンジ、首都圏中央連絡自動車道圏央鶴ヶ島インターチェンジからそれぞれ約1.5kmの位置にあり、埼玉県道川越越生線が区域に接し、都市計画道路富士見通線が区域内を縦貫する交通利便性の高い地区である。

本地区は平成7年1月に秩序ある市街地の形成を図るために、約19.7haが市街化区域への編入と併せて土地区画整理事業施行区域が都市計画決定されたが、関係権利者との合意形成が図られないまま事業は未着手となっている。

本地区全体で土地区画整理事業を実施することは極めて困難であることから、『埼玉県 長期未着手土地区画整理事業区域に係る市街地整備指針』に基づき検証を行い、区域内の約14.9haを土地区画整理事業の施行区域から除外することとした。

土地区画整理事業の施行区域から除外する区域については、地区施設の配置や敷地面積の最低限度などを定め、低層低密度のゆとりある住環境を維持・保全するとともに、幹線道路沿道においては、後背の住環境に配慮しつつ複合的な土地利用を誘導する。

土地区画整理事業施行区域として存置する区域は、都市基盤整備による良好な住環境の形成を基調としつつ、生活支援・生活利便機能等についても適切に配置する。

地区計画を定める区域は、以下の区分によりそれぞれの方針に従って土地利用の形成を図る。

本地区における地区施設は、主に未接道地の解消を図るために新たに地区施設道路を配置するとともに、地域の憩いや日常の生活交流、緊急時の避難場所を確保するため、効果的な場所に広場を適宜配置する。

|

地区整備計画 |

地区施設の配置及び規模 |

種別 |

名称 |

幅員等 |

延長又は面積 |

摘要 |

||

|

道路 |

区画道路1号 区画道路2号 区画道路3号 |

6メートル 6メートル 6メートル |

約130メートル 約220メートル 約 50メートル |

|

||||

|

広場 |

広場1号 広場2号 |

|

約1,900平方メートル 約1,000平方メートル |

|

||||

|

建築物等に関する事項 |

地区の区分 |

地区の名称 |

A地区 |

B地区 |

||||

|

地区の面積 |

約9.6ヘクタール |

約5.3ヘクタール |

||||||

|

建築物等に関する事項 |

建築物等の用途の制限 |

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1)畜舎 |

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1)ホテル又は旅館 (2)自動車教習所 (3)畜舎 (4)工場(ただし、当該規定が定められた際、現に存する工場で、建築基準法施行令第137条の7で定める範囲で増築及び改築する場合を除く。) (5) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 |

|||||

|

建築物の敷地面積の最低限度 |

135平方メートル ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 1 公共公益上必要な建築物の敷地として使用する場合 2 当該規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、当該規定に適合しないものを継続して使用する場合 3 当該規定が定められた際、現に存する所有権その他の権利に基づいてその土地の全部を一の敷地として使用する場合 4 当該規定が定められた以降に道路後退による残地を一の敷地として使用する場合 5 当該規定が定められた際、現に同一人が所有権を有している土地について、当該土地の面積を135平方メートル以上ごとに分割し、その結果生じた100平方メートル以上の残地を一の敷地として使用する場合 |

|||||||

|

壁面の位置の制限 |

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は0.7メートル以上とする。 |

|||||||

|

建築物等の高さの最高限度 |

− |

15メートル |

||||||

|

垣又はさくの構造の制限 |

道路に面する側のかき又はさく(門は除く。)の構造は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、道路側に幅0.5メートル以上の植栽帯を設け、植栽を施したものはこの限りではない。 |

|||||||

〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら