食中毒とは、汚染された食品を摂取することで発生する、下痢やおう吐、発熱等の症状のことです。

食中毒は毎日の家庭の食事でも発生する危険性があります。予防の原則は「菌をつけない、増やさない、やっつける」です。

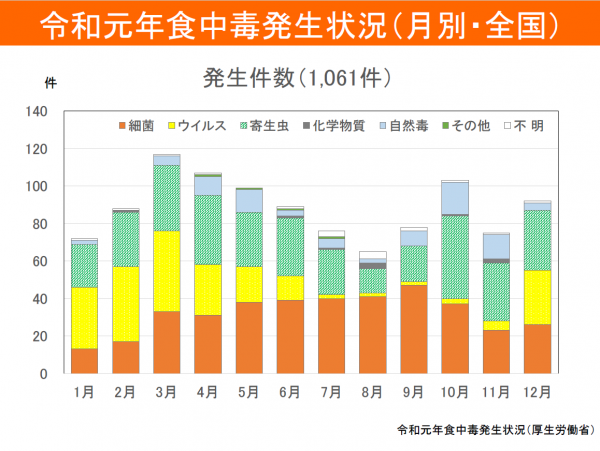

細菌による食中毒は夏に、ウイルスによる食中毒は冬に発生する傾向があります。

出典:埼玉県「食の安全について学んでみませんか」資料

食中毒は飲食店などの外食だけでなく、家庭でも発生しています。

厚生労働省の統計では、家庭での食中毒発生件数は全体の1割程度ですが、家庭では食中毒を認識されないケースが多いため、実際にはもっと多く発生していると推測されています。

▼発生件数の多い食中毒

| 名称 | 主な原因食品 | 主な症状 | 予防方法 |

| カンピロバクター | 鶏肉、牛肉 | 下痢、腹痛、嘔吐、発熱 |

・食品の中心部までの十分な加熱 ・調理器具の洗浄・消毒、使い分け |

| ウエルシュ菌 |

煮物や大量調理食品 |

下痢、下腹部痛、嘔吐 |

・前日調理は避け、加熱調理後はできるだけ早く食べる。 ・急速加熱、急速冷却 |

| ノロウイルス | 感染者の便や吐しゃ物、汚染した手指の二次汚染があった食品、二枚貝(カキ) |

下痢、腹痛、嘔吐、発熱 |

・調理をする人の健康管理、手洗いの徹底 ・二枚貝の中心部までの十分な加熱 |

埼玉県「食中毒追放計画」を参考に作成

レジ袋有料化に伴い、身近な存在となったエコバッグですが、目につく汚れや匂いがなくても、知らない間に肉や魚の汁、野菜の土などがエコバッグに付着することがあります。

そのまま使い続けると、食中毒菌が増殖し、新たに購入した食品に菌が付着してしまいます。

・定期的に洗いましょう。

・肉、魚、野菜はポリ袋に入れましょう。

・冷たい食品とあたたかい食品が密着しないようにしましょう。

・食品と日用品を入れるバッグを分けましょう。

・食品の持ち運びは短時間で行いましょう。

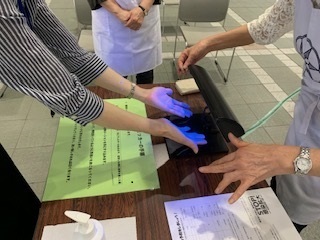

手洗いは食中毒予防や感染症予防の基本です。

(1)水で汚れを洗い流す。

(2)石けんを泡立てて、手のひらを5回こする。

(3)手の甲を伸ばすように洗う。

(4)指先、爪の間をこする。

(5)握手して、指の間をこする。

(6)指を1本ずつねじり洗い。

(7)手首を握って、くるくるこする。

(8)石けんと汚れを洗い流す。

(9)きれいなハンカチなどでふく。 埼玉県「手、洗った?新型コロナウイルス対策に有効です」参照

※令和3年6月に市役所にて行った「食育月間」展示期間に、食生活改善推進員協議会による手洗い体験を実施し、41名の方が体験しました。

店内で食べるときと比べて、調理してから食べるまでの時間が長くなるため、ポイントをおさえ、安全に食事を楽しみましょう。

・食品を購入したらすぐに帰宅し、長時間持ち歩かないようにしましょう。

・持ち帰ったらすぐに食べましょう。

・すぐに食べない場合は、冷蔵庫等で保管し、長時間常温で放置しないようにしましょう。

・再加熱するときは、中心までしっかり加熱しましょう。

・食べる前には手洗いしましょう。

鶴ヶ島市役所 2階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら