鶴ヶ島の茶業の特徴

鶴ヶ島市には、現在6軒の茶農家があり、「狭山茶」を栽培、製造しています。

特徴1 エコファーマー認定を受けています。

エコファーマーとは、「環境にやさしい土づくりを基本に、化学肥料や農薬の使用量を減らします」と宣言し、県知事から認定された農業者のことをいいます。鶴ヶ島市茶業協会の会員は全員がエコファーマーです。

特徴2 特別栽培農産物に指定されています。

農林水産省が定める「ガイドライン」に基づき、化学肥料や農薬を半分以下に減らして栽培された農産物をいいます。鶴ヶ島市茶業協会会員が栽培するお茶はこの特別栽培農産物です。

お茶はこうやって作られます

(1)毎年、5月と7月にお茶をつみ取ります。お茶は、新しく伸びたやわらかい葉(新芽)を使って作られます。

伸びきった新芽

大型茶刈り機

(2)つんだお茶の葉を、まず最初にむします。

(3)次に、よくもんで葉の水分を外に出し乾燥させます。この作業をくりかえし時間をかけて行います。このとき、お茶の葉の重さは、最初につまれたときの5分の1程度になっています。

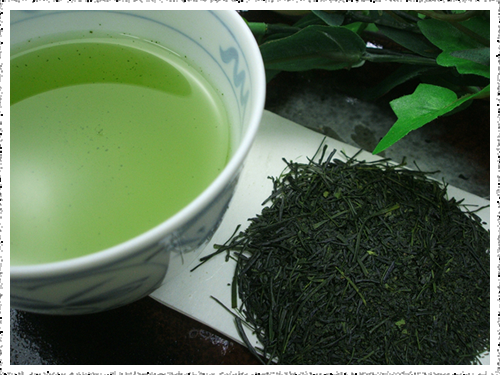

(4)最後に針のような形になるように整え、乾燥させたらお茶のできあがりです。

狭山茶とは

狭山茶は、ほかのお茶の産地とくらべて、寒い地域で作られるため、味わい深く、甘みのあるのが特徴です。「色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさ」と歌われ、味が良いことで知られています。

狭山茶の歴史

日本にお茶がやってきたのは平安時代、お坊さんが中国から持ち帰って植えたのが始まりとされています。狭山地方でお茶の木が育てられるようになったのは鎌倉時代で、明恵上人というお坊さんが、武蔵河越(現在の川越市)に植えたことが始まりのようです。

お茶の種類

同じお茶の葉から緑茶、紅茶、ウーロン茶ができます。種類のちがいは、作り方(発酵)の違いによるものです。発酵が進まないようにしたものが緑茶、そのまま発酵させたものがウーロン茶、そしてやがて紅茶になります。

学校給食でも人気メニュー

みなさん、すでに知っていますね!鶴ヶ島オリジナルの給食メニュー「鶴茶シリーズ」。地元のお茶を楽しく美味しく味わってください。

みなさん、すでに知っていますね!鶴ヶ島オリジナルの給食メニュー「鶴茶シリーズ」。地元のお茶を楽しく美味しく味わってください。