鶴ヶ島市の小・中学校は、児童・生徒数の減少による小規模化と学校施設の老朽化が進んでいます。

鶴ヶ島市教育委員会は、学校規模の適正化と学校施設の整備による教育環境・教育機能の向上を図り、魅力ある学校づくりを進めます。

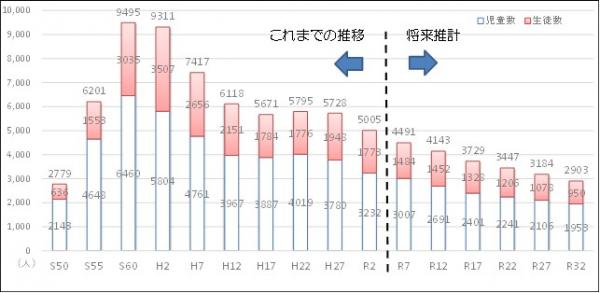

児童・生徒数は減少傾向にあり、平成2年度に9,311人でしたが、令和2年度に5,005人となり、10年後の令和12年度には4,143人、30年後の令和32年度には、2,903人に減少すると見込まれています。

児童・生徒数のこれまでの推移と将来推計(「鶴ヶ島市小・中学校の再編、再配置計画」より)

鶴ヶ島市教育委員会では、小・中学校の適正規模を12学級から18学級としています。

令和4年5月現在、市内の小学校1校、中学校3校が適正規模を下回っています(小規模化)。

今後、ほとんどの学校が小規模化し、全学年1学級の学校が生じることが見込まれます。

市内の小・中学校の校舎等は、全て建設してから35年以上(2校は50年以上)経過し、老朽化が進んでいます。

今後、維持管理にかなりの費用が必要になり、大規模改修、築60年で建替えをした場合、400億以上の経費が必要と見込んでいます。

○学習面

一人ひとりに目が届きやすく、学習について、基礎的・基本的な事項の定着が図りやすくなります。

学校行事や部活動等で、児童・生徒一人ひとりの個別の活動機会を設定しやすくなります。

○生活面

児童・生徒相互の人間関係が深まり、異学年の縦の交流が生まれやすくなります。

○その他

教職員間の意思疎通が図りやすく、相互の連携が密になり、学校が一体となって活動しやすくなります。

○学習面

多様な考え方にふれる機会や学び合いの機会、切磋琢磨する機会が少なくなり、グループ学習や習熟度別学習など多様な学習・指導形態を取りにくくなります。

1学年1学級の場合、学級間の相互啓発がなく、学校行事や集団教育活動に制約が生じやすくなります。

部活動等の設置が制限され、選択の幅が狭まります。

○生活面

クラス替えが困難なことから、人間関係が固定化しやすくなります。

○その他

教職員が少ないため、経験、教材、特性などの面でバランスの取れた配置が行いにくくなります。

”子どもの数が少なければ先生の目が届きやすい”と言われます。一面では正しいでしょう。

小・中学校の教職員配置基準があり、特に中学校では、小規模化に伴い、学級数に応じ教職員も減員となります。

小規模化が進むと、中学校は、

など、いろいろな影響が懸念されます。

学校は、児童・生徒が集団の中で多様な考えにふれ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて、一人ひとりの資質や能力を伸ばしていく場であることから、一定規模の集団を確保する必要があります。

人間関係の固定化や序列化が生じないように、各学年でクラス替えができるようにする必要があります。

学習指導は、児童・生徒に多様な方法で指導したり、中学校では専門的な教員が指導したりすることで、学習の理解や定着を高めることから、一定の学校規模を確保し、一定の教員数で学校を運営していく必要があります。

建設当時は一般的な整備水準であった学校施設も、現代社会に求められるユニバーサルデザイン化や省エネルギー性能等の社会的要求に対応できなくなっています。

学校の多様な教育方法に対応できるよう、時代に見合った教育環境を整備するため、学校を集約して予算を集中的に投入し、計画的な維持管理が必要です。

| 過小規模 | 小規模 | 適正規模 | 大規模 | 過大規模 | |

| 小学校 | 1〜5 | 6〜11 | 12〜18 | 19〜30 | 31以上 |

| 中学校 | 1〜2 | 3〜11 |

| 小学校 | 各学年2〜3学級(全学年合計12〜18学級) |

| 中学校 |

各学年4〜6学級(全学年合計12〜18学級) |

「鶴ヶ島市学校再編に関する基本方針」より

○国の通学距離、通学時間の考え方

<通学距離の基準>

小学校:おおむね4km以内 中学校:おおむね6km以内

<通学時間の基準>

小・中学校:おおむね1時間以内

○鶴ヶ島市の通学距離の考え方

<通学距離の基準>

小学校:おおむね2km以内 中学校:おおむね3km以内

鶴ヶ島市教育委員会は、平成29年1月に「鶴ヶ島市学校再編に関する基本方針」を策定しました。

令和4年2月には、「鶴ヶ島市小・中学校の再編、再配置計画」を策定し、現在の学校教育の水準を将来にわたって維持・向上し、良好な教育環境の整備・充実を図るよう学校再編・長寿命化を行うことを決めました。

|

鶴ヶ島市役所 5階 〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

電話番号:049-271-1111(代表) ファクス番号:049-271-1190

メールでのお問い合わせはこちら